ネクタイの老舗ブランド

ジョンコンフォート、ブリューワー、ニッキー。これらは何を隠そう、ネクタイの老舗ブランドである。ジョンコンフォートはイギリス、ブリューワーはフランス、そしてニッキーはイタリアのメーカーだ。

どれも創業100年以上ではあるが、多くの人にとって、これらはあまり馴染みのない名前かもしれない。例えば、鞄の老舗ブランドだと、ルイ・ヴィトン(フランス)、グッチ(フランス)、ロエベ(スペイン)など世界中で知られるメーカーは多い。

しかしネクタイのそれを聞いても、いまいちピンと来ないという感想が正直なところだろう。そこで今回は、サラリーマンにとって毎日の「必需品」と言っても過言ではない、ネクタイのルーツを紐解き、その発生と現在の知られざる匠を紹介していこう。

ネクタイの「発生」

出典:K.M.レスター&B.V.オーク著 / 古賀敬子訳『アクセサリーの歴史辞典上 頭部・首・肩・ウエスト』, (株)八坂書房, 2019, p.137

「なんでネクタイなんか着けなきゃいけないの?」とこれまでに一度は思ったことのある人もきっと多いだろう。たしかによく考えてみると、ネクタイそのものには特に意味はない。首に巻物をしているかしていないかで、人を表す何かの価値が変化するわけではないからだ。

しかし、それでもたくさんの社会人が今でもネクタイを身に付けているということは、確かな歴史的背景が存在するに違いない。

そもそもネクタイとは「necktie」と綴り、文字通り「首(neck)」に「結ぶ(tie)」もののことである。英語では単に「tie」と言うことの方が習慣的のようだ。

そんなネクタイの発生は意外と新しい。今日のネクタイの原型が現れたのはわずか400年近く前の話である。長い人類の歴史を考えれば比較的最近のことだ。

17世紀のヨーロッパで起こった三十年戦争(1618年〜1648年)の最中に、クロアチアの軍隊がルイ13世の護衛をしようとパリに入ったところ、敵の刀から身を守るために首に巻いていた布がフランス人の心を魅了し、「斬新なファッション」としてフランスで採り入れられた。それがのちに他国へも広がったというわけだ。

本来はクロアチア人が自らの首を守るために巻いていた布であったのに、ファッションとして目に映ったというところが何とも、今も昔もファッションに敏感なフランス人らしい。

また、ネクタイが英語で「necktie」と呼ばれるようになったのは、このファッションがイギリスに渡って以後のこと。フランスでは当時から「cravate(クラバット)」と呼ばれているが、このクラバットとは、先述したクロアチア人を指す意味に由来している。

出典:K.M.レスター&B.V.オーク著 / 古賀敬子訳『アクセサリーの歴史辞典上 頭部・首・肩・ウエスト』, (株)八坂書房, 2019, p.141

時代が進み、19世紀前半のロンドンで発行されたあるパンフレット(上の画像)には、32種類ものネクタイの結び方が紹介されているほど、既にヨーロッパでは定番のファッションとなっていたようだ。

なお、日本に初めてネクタイが伝わったのは、土佐の漁師であったジョン万次郎が鰹漁の際に遭難し、アメリカ船に救助され、1851年に帰国したときにネクタイを持参していたのが最初だと言われている。

結び方は今や85種類以上?!

19世紀前半時点でも少なくとも32種類もの結び方が存在したが、今やその倍以上の85種類はあると言われている。

しかし、我々が普段目にする結び方は4つほどだ。プレーンノット、ダブルノット、セミウィンザーノット、ウィンザーノットである。

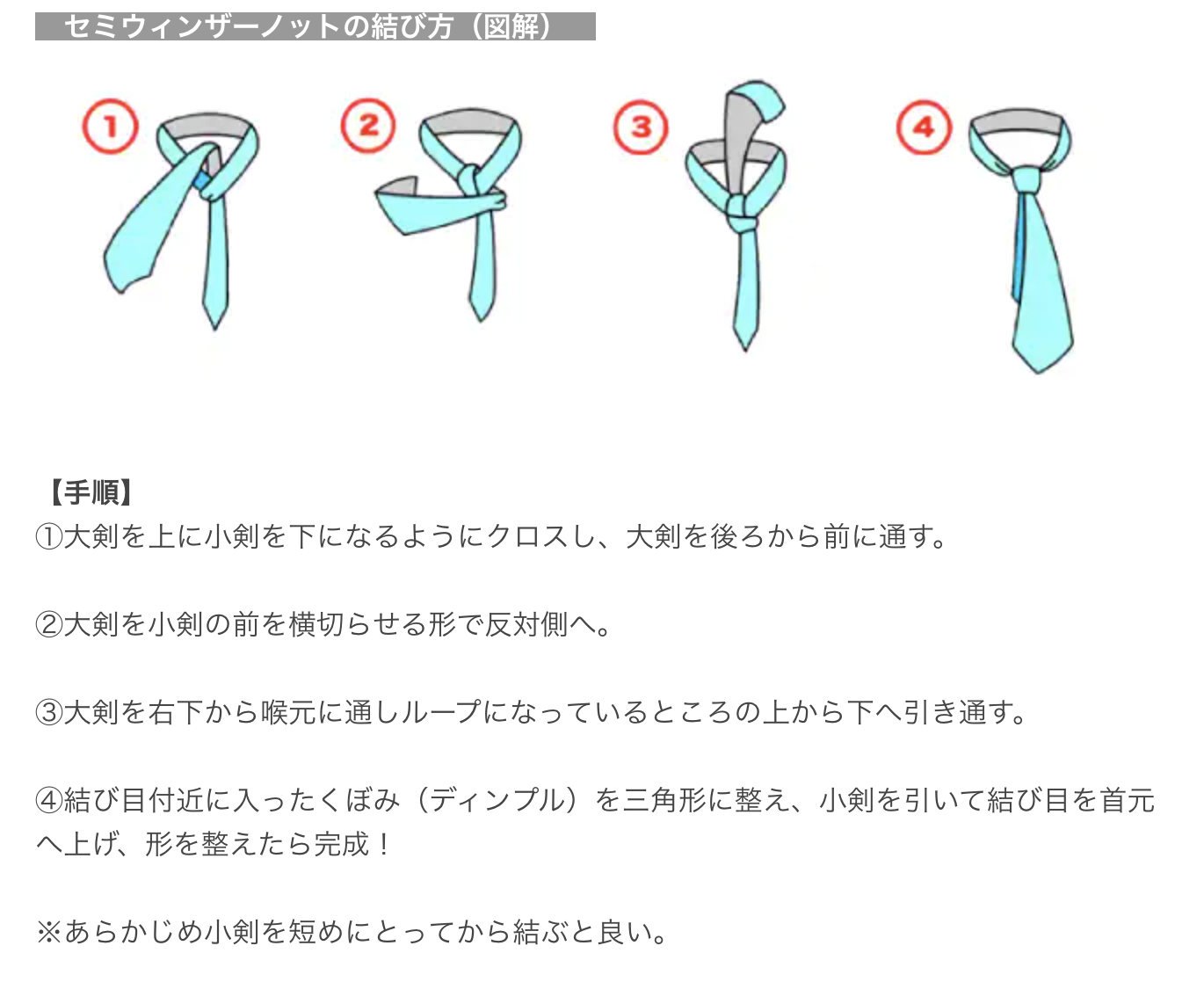

筆者が個人的に好きな結び方は、ボリュームを持たせて豪華に装え、しかも巻き方が簡単なダブルノットだ。ただ、こちらの巻き方はとてもシンプルなので、逆三角形で左右対称の結び目が誠実さを写し出すセミウィンザーノットの巻き方を紹介しよう。ちなみに「ウィンザー」の由来は、現在のイギリス王朝名でもあるウィンザー朝から来ている。

この結び方は慣れるまでは少々難しいが、首元のボリュームが安定し、とても身が引き締まる。やったことがない方には、ぜひ一度試してみることをお薦めする。

社会の動向に影響を受けやすいのが「ネック」

2005年に小泉純一郎元首相が発表した“クールビズ”をきっかけに、それまでは真夏の猛暑の日でさえネクタイをしていたサラリーマンが、ネクタイを着けない時代が到来した。

2008年に起きたリーマンショックでは、世界的に失業率が急増し、スーツを含めネクタイの売上が激減したと言われている。さらに、2010年前後にはいわゆる「団塊の世代」が定年を迎え、ネクタイの主たる購買層を一気に失うこととなった。

また、2020年には新型コロナウイルス感染症の流行により、リモートワークが推進されたことで、ネクタイの必要性が一層低下したことは間違いないだろう。

上のグラフによれば、スーツ(ネクタイ)の購入額は1991年をピークに断続的に減少傾向にある。2016年の購入額はなんとも1991年の3分の1以下まで減少している。

日本の老舗ブランド

出典:Nagashima Fukushoku Co.,Ltd.

ネクタイの需要が減少する社会情勢の中でも、上質な生地のネクタイを供給し続ける日本の老舗ブランドを2つ紹介しよう。

まずは、フランコスパダ。一見、日本のブランド名に感じさせないその斬新なセンスに惚れ惚れしてしまうが、創業は1947年(昭和22年)。70年以上も続くその秘訣は、やはりその品質の高い生地にあった。

フランコスパダのネクタイは100%シルク製で、しかもその生地の7割以上が京都の高級絹織物産地である西陣や京丹後で生産されている。

使用されている緯糸(ぬきいと)は、21/3片(ニイチノサンカタ)と呼ばれる薄手の絹織物が中心で、これは和服の帯に使う絹織物に由来する。イタリア製のシルクは緯糸が21/4片、イギリス製のシルクは緯糸が21/7片となっており、京都の絹織物と比べると生地は厚手で固い。また、フランコスパダのネクタイは、京都特有の糸に張りをあまりかけない織方のため、シルクの光沢は美しく残る。

筆者は冒頭で述べたイギリスの老舗ブランドであるジョンコンフォートと、フランコスパダのネクタイを以前所有していたが、たしかにフランコスパダの方が光沢もあり軽く感じた。西洋生まれのネクタイではあるが、絹織物の品質という観点から考えると、日本の技術の潜在的な凄みを感じざるを得ない。

次に紹介するのは銀座田屋。まず目を引くのはなんと言ってもその歴史の長さだ。

創業は1905年(明治38年)。1905年といえば、日露戦争(1904年〜1905年)が終わった年である。

その後、1923年(大正12年)の関東大震災や1941年(昭和16年)の太平洋戦争の開戦などにより、一時的な休業に追い込まれた時期もあったが、幾度の社会的な困難も乗り越え、創業以来100年以上の間、店を構えた場所は一度も変わっていない。

そんな田屋のポリシーは「余所にはない物作り」だ。独自に開発した「多色織り技法」により、多彩な色柄をプリントではなく織りで表現している。

1989年(平成元年)には、田屋は古くから米沢織で有名な山形県米沢市に、自社工房である「田屋織物工房」を設立。伝統ある織物業と結ばれ、ここに田屋オリジナルの根幹が誕生した。

最高級のシルクを使った生地の特徴は、横糸を極力押さえないことで光沢をまとめ、浮き彫りのような立体感を生み出す質感である。一般的なネクタイの生地には「1列3層」が使用されるが、田屋の生地では「1列6層」。層だけでなく色数も倍にできることにより、ふっくらとしたハリがある手触りと多色の高級感を同時に体感できる。

これぞまさに長い年月をかけて仕上げた、「余所にはない物作り」の品なのだ。

地方から立ち上がる、現代のネクタイ職人

ネクタイ市場の行き先が不透明な現代に、あるオリジナルのネクタイブランドが岡山で立ち上げられた。

その名も「SHAKUNONE」。2015年に立ち上げられたこのブランドは、岡山県津山市の株式会社笏本が母体となっている。

同社は縫製会社として1968年(昭和43年)に創業し、当初はネクタイだけでなく、縫製に関わる全ての業務を行なっていたという。

2006年頃から技術をさらに蓄積するためにネクタイをメインとする縫製工場となったが、いわゆる下請け業務であることから、ユーザーの声はほとんど聞こえてくることはなかった。

そんな状況を一変するためにオリジナルブランドを立ち上げ、直接作り手にユーザーの声が聞こえるような状況を自ら作り上げた。京都の丹後絹や山梨の甲斐絹などの高級シルクで、縫製会社として築き上げた技術を用いてネクタイを仕立てる。職人の技は今も生き続けているのだ。

このような新鋭の匠たちがこれからの国内ネクタイ市場をきっと支えてくれるだろう。読者の方も、知られざる現代のネクタイ職人の情報をお持ちであれば、ぜひお伝え頂きたい。

参考: