伝統工芸を守るために大きな変革に挑む

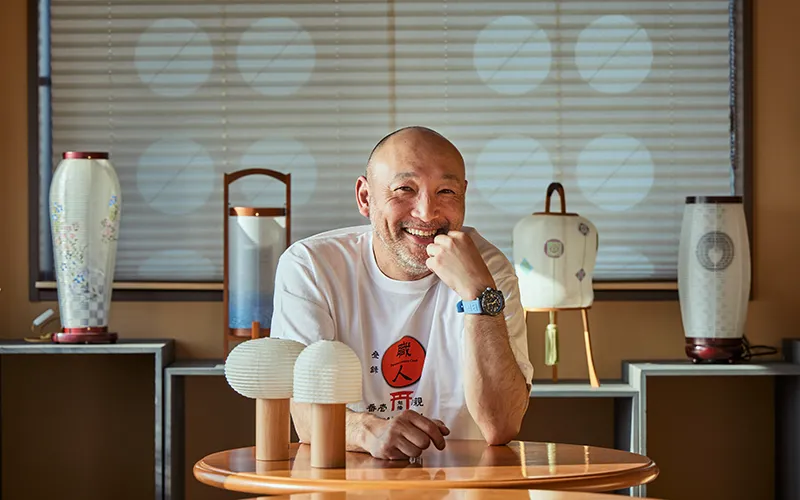

1980年に福岡県創業された八女提灯の火袋(ひぶくろ:提灯の紙の覆い部分)を製造するメーカー「シラキ工芸」の社長を務める 入江朋臣氏。1994年に父親の跡を継ぎ24歳の若さで社長に就任して以来、時代の変化を見定めながら、さまざまな変革をおこなってきました。ときには業界の慣習を打ち破るものもありましたが、新しいものを取り入れることで、現代でも受け入れられる伝統工芸の技術継承に成功しています。

作り手不足の脱却のため、自社生産体制へ

入江氏が社長に就任した頃、八女提灯の生産は外注の職人と内職をする女性たちが担っていました。しかし、職人の高齢化と同時に女性の社会進出も加速し、提灯の作り手はどんどん減少していく傾向にありました。

多くの製造元はその穴埋めを海外に求めることになり、その結果、さらに国内における提灯づくりの担い手は減少していったのです。

そこで入江氏が決意したのが、自社生産です。「このままだと日本から職人がいなくなることに気付いて、職人を社員として雇用し始めました」と語るように、業界内では外注生産が当たり前だった当時、その慣例を打ち破るほどの危機感を持っての決断でした。

八女提灯の技術を継承するために

福岡県八女市周辺で作られる八女提灯は、一本の竹ひごを螺旋状に巻いた独特の骨組みと、美しい絵が描かれた火袋が特徴です。

経済産業省の伝統工芸品に指定されており、盆提灯が主流ですが、祭礼用や宣伝用など多種多様です。地元産の竹や和紙などを使用し、伝統的な技法で作られています。

この八女提灯の伝統技術を継承していくためにも、入江氏は自社生産に舵を切っていきます。その考え方について入江氏は次のように語ります。「自社生産にすれば小回りも良くなって、お客様対応もスピーディーになるし、オリジナル商品も作れるだろうと思って、可能性も感じていました。それと、やっぱり技術を残さないといけないと思ったんですよね。職人を一人育てるのに3年かかると言われていて、そのリスクを取るような業界ではなかった。まず足りなくなっていったのは絵付けの職人で、それを育てるのがとにかく大変で時間もかかりました」。

さまざまな努力の結果、現在では顧客も増加し、職人の育成も順調に進んでいます。現在は7名の社員で八女提灯づくりをおこなっています。

職人を育てながら新たに追求する提灯のカタチ

職人を育てることにより、八女提灯という伝統工芸品の技を受け継いでいくことは非常に重要です。しかし、事業が成り立たなければ、伝統技術の承継も出来ません。そこで、入江氏は現代に即した新たな提灯のカタチを模索しています。

現代生活に合った商品開発

「家に大きな仏壇があって、そこに盆提灯を置いて、皆でお盆に集合する。そんな風景がだんだん見られなくなってきました」と、語る入江氏。

確かに日本の生活様式は大きく変化をし、提灯だけではなく、今まで必要とされていたさまざまなものが使われなくなっています。しかし、時代に合わせて変化をすることで伝統的なものも、現代の生活様式に合う商品になります。

そこで、入江氏がこれまで育てきた若い職人と開発したのが、「はこぶ、ともす、ほっとする」をコンセプトにしたポータブルライト「TORCHIN(トーチン)」です。

「一条螺旋式」と呼ばれる、らせん状の骨組み技術や、そこに張り込む八女手漉き和紙など、提灯の火袋作りの核はそのままに、現代の仏壇サイズに合わせて小型化に成功したのです。

その他にも海外でのプレゼンや、さまざまなコラボレーションを通して、新たな提灯の魅力を発信しています。

人を育て、人と出会うのが楽しい

入江氏は現在の状況について、次のように語ります。「この会社でチャレンジを続けられるのも、職人の雇用を始めて、それが上手く流れるようになったからこそだと思います。新しい商品をつくると、色んな人と出会えて、それがとても面白いし、その分、負担も大きい(笑)」。

若い職人を育てながらの経営は確かに大変でしょう。しかし、人を育て、人と出会う楽しみがあるからこそ、続けていけるのだと思います。

伝統の技術を継承して新しいものをつくり出してゆく、それは人と人とのつながりがあるからこそ、可能になることでしょう。