伝統工芸を絶やさない、若き職人の決意

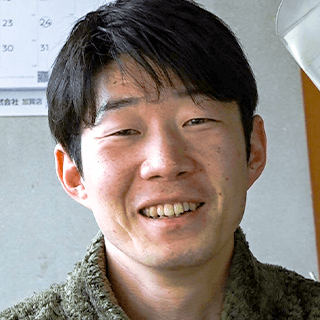

畠山佳奈氏は1990年東京都の生まれ、江戸時代から続き東京都の伝統工芸品にも認定されている「東京七宝」のメーカーである畠山七宝製作所の2代目です。現在は若き職人として、師匠である父親に指導を受けながら時代に合わせたアクセサリーなどの製作を積極的におこない、東京七宝を広く普及させるために尽力しています。

「工房を守る」ことを決意し職人の道へ

弟子入することは一切考えていなかったという畠山氏。実際、大学を卒業後は図書館の司書として就職をしています。

しかし、次第に「父が育ててきた工房を絶やさないようにしたい」との思いを抱くようになり、28歳のときに弟子入りを決意し、2代目としての修行を始めたのです。

「技術の面ではできないこともまだまだたくさんあるので腕を磨かないといけないと思いますが、技術を身につけることと並行して、SNSでの発信にも取り組んでいるところです」と語る畠山氏。女性の目線から特にアクセサリーの製作に力を入れていて、多くの人に七宝という伝統工芸品に興味を持ってもらうきっかけなればよいとの思いを持っています。

東京七宝とは

七宝焼とは、金属製の素地の上に色ガラスの粉の釉薬を高温で焼き付け、彩色を施した工芸品のことです。

日本でも7世紀ころの遺跡から出土されていて、大陸よりかなり前から技術がもたらされていたと考えられます。しかし、本格的に製造され始めたのは江戸時代と言われており、幕府専属の七宝師が存在してその技術は門外不出とされてきました。

19世紀後半には明治政府の勲章を作るために西洋の技術を取り入れ、東京七宝として進化を遂げてきました。

東京七宝は「メタル七宝」とも呼ばれ、一般的な七宝とは異なる工程があり、それが透明な質感などにつながり大きな魅力となっています。

父から受け継いでいく伝統技法で人々を魅了したい

まだ修行中であり、試行錯誤が続いている畠山氏。師匠である父親の技術を吸収するために、日々チャレンジを続けています。

素材や釉薬の組み合わせで異なる個性を引き出す

東京七宝の特徴は釉薬の種類が豊富なことで、それを組み合わせ、さらに地金の相性も考えながら個性的な表情を作っていくことにあります。

しかし、「小さな製品なので、自分の表現したいことを全部入れてしまうと、かえってごちゃごちゃしたデザインになってしまって伝わらなくなってしまうんです」と語るように、その製作技術は非常に難しく多くの経験が必要となります。そのため、畠山氏は日々目標を持ちながら製作をし、「技術が高ければ当然作れるものの幅は広がりますから、父の技術に追いつきたいです」との思いでチャレンジを続けているといいます。

多くの人が幸せを感じる作品づくり

「アクセサリーは生活必需品ではないので、『これを着けたい!』ってお客様の気持ちを動かす力も必要です。見た時にお客様のインスピレーションが働くようなものを作っていきたいです」と語る畠山氏。

まだ修行中の身ではありますが、師匠である父親と向き合う時間の中でさらなる飛躍を遂げてくれるでしょう。

「着けた人が少しでも幸せを感じるものを作りたい」という畠山氏の夢は東京七宝のみならず、ものづくりに携わるすべての人の夢でもあると思います。